2022年11月10日

11/25~11/28 報恩講を厳修致します。

報恩講は、宗祖親鸞聖人の御祥月命日(11/28)に向けた法要です。

お気軽に御参拝ください。

11/25 逮夜

11/26 晨朝、日中、逮夜

11/27 晨朝、日中、逮夜

11/28 晨朝、日中

※晨朝 午前7時、日中 午前10時半(28日のみ11時)、逮夜 午後2時

2022年10月27日

令和4年10月法話会動画『お経・声明 迦陵頻伽(かりょうびんが)のように』

を配信しております。どうぞご覧ください。

令和4年お月見コンサートの録画映像と、

声明(お経)についてのお話です。

東本願寺には伝統の「大谷声明」があり、

その伝承のため、僧侶たちは日々研鑽を積んでいます。

コーラスのように指揮者がいるわけではなく、

揃えるだけでも相当の練習が必要です。

法然上人の「声は人を仏道に導く強い力がある」というお話を胸に、

本願寺の声明についてお伝えします。

2022年9月28日

令和4年9月法話会動画『ご先祖と仏壇』を配信しております。

どうぞご覧ください。

「仏壇を購入したら、御本尊がおまけに付いていた」

と聞くことがあります。

御本尊は「おまけ」で良いのか。

仏壇を買った後も、

うっかり「おまけ」のまま放置されていないでしょうか。

仏壇のそもそもの意味を、改めて考えます。

2022年9月12日

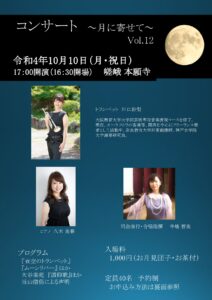

令和4年年10月10日(月・祝)17時開演(開場16時30分)

演目は

〇大谷楽苑合唱「讃仰歌」より数曲

〇川口紗梨 トランペット 名曲の数々

〇本願寺僧侶による声明

入場料

1,000円(お月見団子・お茶付)

なお、定員40名の完全予約制となっております。

お早めにお申し込みください。

お申込み方法 電話・FAX・e-mail

電話番号 075-882-6262

FAX 075-882-6220

E-mail info@ohtanihonganji.jp

2022年9月7日

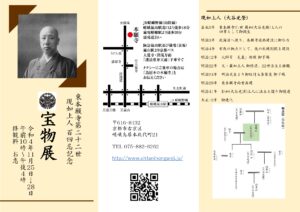

正信偈 句切・句淘

念佛和讃 十淘・十二淘

廻向 十淘・十二淘

伽陀「萬行之中急要」

坂東曲

御伝鈔

2022年8月30日

令和4年8月法話会動画『現世利益 念仏で病気が治る?』を配信しております。

どうぞご覧ください。

2022年8月17日

2022年7月26日

令和4年7月法話会動画『来世をみつける』を配信しております。

どうぞご覧ください。

「来世はあるのか、ないのか」、折にふれて議論にのぼる難題です。

急いで解決すべき問題であるとわかっていながら、

答えも出ないまま放置してしまっているのではないでしょうか。

これは、実際に来世をみつけた人のお話です。

この機会に、いま一度、「来世」について考えてみましょう。

2022年7月15日

真宗僧侶のための、声明・教学研修を開催します。

漢音小経、観経

正信偈 句切・句淘

伽陀「若非釈迦勧念佛」

坂東曲

御伝鈔(担当の方には事前にご連絡します)

2.教学 テーマ『信心の正因』前回の続き、『聞信の一念』

【礼金】